2008.8.15 台東太平溪口。正從非繁殖羽轉變至繁殖羽,前方為雄鳥,後方為雌鳥。\

2008.8.15 台東太平溪口。雌鳥

2008.8.15 台東太平溪口。雄鳥

2008.8.15 台東太平溪口。招牌動作,翻石頭

記錄一 首拍紀錄

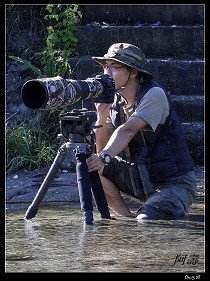

很想參加台東鳥會舉辦的活動,但是每次的時機點都不太恰當,總是差個兩三天。這次也不例外地,在週三來到台東,要等到週末似乎又太久,那就只好自己去探探鳥點囉。前年到台東時,王克孝老師曾經送我台東飛羽一書,王老師也告訴我市區的太平溪口是個不錯的點,距離近且好觀察。但是前年停留台東的時間很短,主要是在蒐集生態旅遊的資料,實在不夠時間好好看鳥。今年夏天,終於如願以償。

從公教會館起來的早晨,就決定帶著附贈的麥當勞早餐到太平溪口邊用餐邊賞鳥,真是個悠閒。

導航設定好後就往海濱方向走,剛停在太平溪口,看到幾隻大黃牛,好像沒啥鳥,沒關係,還是到草堆裡慢慢蹲著仔細看,還真的慢慢就有鳥兒出現在望遠鏡裡。

翻石鷸就是在這次觀察中個人首度見到的鳥種,挺開心的。看到這兩隻不斷表演招牌動作,也看著他們為了爭食一隻螺而追逐打鬥,不斷地上演精采鏡頭。

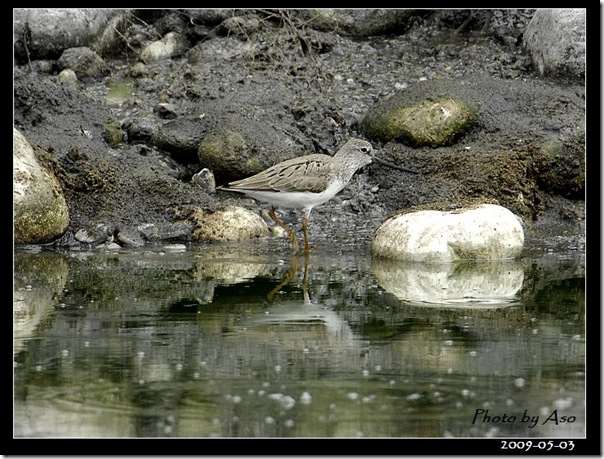

2009.5.2~2009.5.3 美崙溪口。

記錄二

美崙溪起自須美基溪及沙婆礑溪,向東經過市區蜿蜒後流向太平洋。從北濱的曙光橋旁有一條小徑可以通往海邊。春秋鳥類過境期,這裡除了平時的釣客、野狗及本來的鷺鷥之外,又多了ㄧ群ㄧ群的鳥朋友。翻石鷸則是在這裡。

海濱的丑臉拾荒者-翻石鷸

[型態特徵]

體型小型,體長約24cm。身材粗短矮胖,嘴短而尖略為上翹。腳橙紅色。雌雄在繁殖羽時羽色略有差異,繁殖羽與非繁殖羽不同。

<繁殖羽>

雄鳥:頭頂白色夾雜深色縱斑,有一條黑色紋從額部經眼部然後垂直延伸到頸部,整體言之,臉部頸側帶黑色花斑。前頸和上胸部有一條黑色帶,以下腹部為白色。背部栗紅色夾雜黑色斑塊斑。飛行時有白色翼帶,腰白色,尾羽黑色羽尖白色,體上栗紅、白、黑三色對比明顯,體下白色與黑色胸帶和尾帶亦成明顯對比,是飛行時的辨識特徵。

雌鳥:大致像雄鳥,但頭頂略帶棕色顏色較暗,體上黑色斑塊較少顏色也較淡。

<非繁殖羽>

類似繁殖羽,但栗紅色全部消失,頭頸至胸均轉為黑褐色,背部轉為暗褐色。體上羽片有淡色羽緣。腳的顏色沒有繁殖羽時鮮艷。

<亞成鳥>

大致類似繁殖羽,體上各羽有很鮮明的淡色羽緣。

[生態習性]

普遍過境鳥,部份冬候鳥。在非繁殖期除了海岸附近之外幾乎不到其他地方。喜愛棲息在潮間帶、河口、海邊沼澤、礁岩。覓食時以嘴翻掘流木、貝殼等習性,找尋躲藏於其下的食物。在沙灘則會挖洞覓食。

[棲地環境]

繁殖於格陵蘭、冰島、斯匹茲卑爾根群島、歐洲北部、西伯利亞北部、阿拉斯加西部;冬季南遷避寒於北美洲西部、非洲、馬達加斯加島、阿拉伯、印度、中南半島、馬來半島、菲律賓、婆羅州、澳大利亞、日本、馬里亞納群島、帛琉群島以及馬紹爾群島等。在臺灣西部的大肚溪口一帶,春秋過境數量龐大;少數留在南部渡冬。棲息於海邊或河口沙灘。

以上資料參考自《台灣野鳥圖鑑》

4366.jpg)