年初一和一家人上”銀翼”吃完團圓晚飯,半夜2點睡不著覺,輕輕地打包行李,開著車往中南部出發開始了今年的回娘家路程。因為估計到台中時間不過4點多,那就到一直打算要去的大雪山森林遊樂區好了。開進東勢,順著指標走入大雪山林道,路不大,兩旁是柿子及梨子果園,最令人緊張的是,很濃很大的霧,難怪,這裡適合種植果樹。一直開了10多公里,霧已散去,一直開上23公里多,路邊已停了一、二部車了!

深夜的霧中開車,睏意與肩頸痠痛加倍。毫不思索倒頭就睡,反正還天黑。迷濛中,車頂滴滴答答的雨聲告訴著我,多睡一會吧!醒來時,天已亮了,車前又多了幾部車,下了車往後看,一排人正在拍藍腹鷴,6點多,坦白講,光線不太亮。檢整了一下,也加入他們。

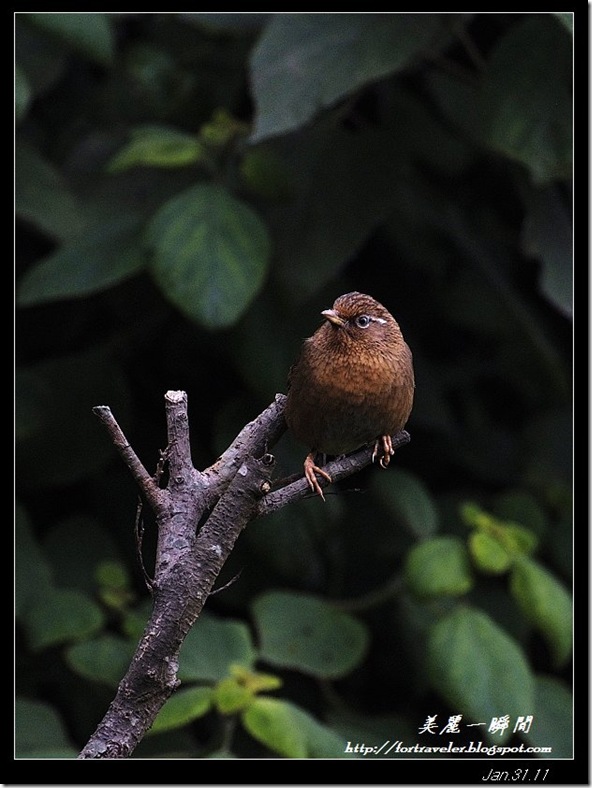

天更亮了後,山桐子大樹也來了對白頭鶇,可惜,一個半小時的時間中,牠門幾乎都是在霧中出現。

<型態特徵>

體長約22 cm,雄鳥腹部棕紅有明顯白色頭部;雌鳥頭型的上分暗欖褐色有白色的眉線,白色的喉,頸部有褐色雜斑,翼上有淡色翼斑。眼-褐色;喙-黃色;腳-黃色。鳴聲:警戒時聲音嘈雜,歌聲清晰響亮具旋律。

<生態習性>

留鳥,族群分布於菲律賓、婆羅洲到新幾內亞的太平洋島嶼。在台灣的特有亞種主要分布於中央山脈之中海沷山區濃密的原始闊葉林和針、闊混合林中。常成小群活動。以昆蟲為主食,亦取食樟科或其他植物之果實成熟。藏身於濃密的樹中,棲於樹上鳴唱。

<棲地環境>

臺灣本島1200-2500公尺中海沷山區濃密的原始闊葉林和針、闊混合林中或自然演替的次生林。

<生態威脅>

林業的伐木或造林會造成棲地破壞,中、高海拔的墾殖開發也會造成棲地喪失,估計數量約在2,500隻以下,列為保育類III級動物。

4366.jpg)