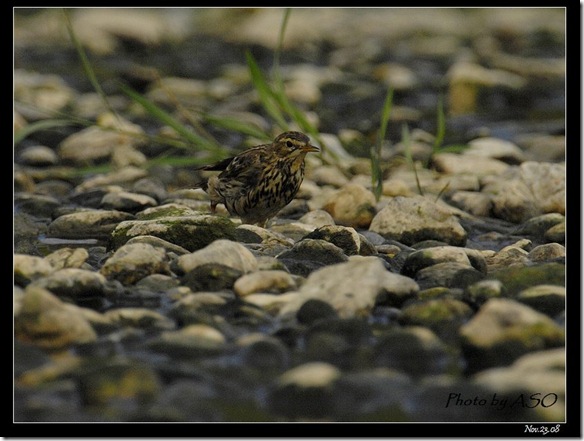

記錄一 2007.12.15 太魯閣布洛灣

其實這是我第二次見到樹鷚,第一次看到樹鷚是在壽豐實習林場,當時正在做林場植群調查時,一群樹鷚躲在樹上看著我工作。當實沒有好的相機與鏡頭,拍到的都是模糊的畫面,勉強隱約得找到耳朵後方黑色斑點而確認出是樹鷚。

就這麼又過了一年,我才在布洛灣又見到牠們。

記錄2 2009.01.02 武陵農場

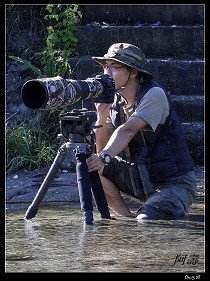

的確,警覺性高的樹鷚不是種容易親近的鳥類,一定要低身緩慢地守者,天氣好時在草地上蹲著倒還好,但在武陵這次結霜的草坡上可真是凍感十足。前晚睡在車上時已親身經歷氣溫下降與濕氣充足時前檔玻璃慢慢結霜的物理現象,5點多鼓足勇氣轉開水龍頭洗把臉後,在天剛亮之下,蹲在還結著霜晶的地上跟樹鷚玩躲貓貓,一邊欣賞霜白的地被,但也一邊打著哆嗦等候樹鷚的動向,也是次難忘的回憶。

[形態特徵]

小型雀形目鳥類,體長約14cm。雌雄相似,嘴黃褐色但下嘴顏色較淡,腳淡黃褐色。頭部至背部均為橄綠色夾有不明顯的深色縱斑。翼羽有暗色軸斑。眉線乳白色,耳羽橄綠色,喉部白色有黑色顎線,在臉頰耳羽末端有一白色小圓斑是辨識重點。胸部及脇部呈皮黃色並有明顯黑褐色縱斑。腹部白色,尾羽黑褐色外側白色,停棲時翼部有兩條淡色翼帶。

[生態習性]

台灣為普遍冬候鳥,全境都有分佈。常成小群活動在地面覓食,在地面活動時會上下擺動尾羽及發出tsi-tsi的聲音。受驚擾時會發出tseez-tseez 的長音,並快速飛到樹上並不停的擺動尾羽。台灣除樹鷚外,其他鷚屬鳥類較少上樹。

[棲地環境]

低海拔林緣有草欉的地帶。

4366.jpg)