雄亞成鳥與雌鳥

這三種鳥類的雌鳥,都是非常的樸素的暗褐色,在自然環境中具有保護的隱敝功用。環頸雉在花東地區農田中頗為常見,但平時蹲伏在地上,警戒心重;而黑長尾雉及藍腹鷴深居中海拔霧林帶,通常都在霧中行走覓食,能見到清晰或是在陽光中見到,只能靠運氣好,否則就要靠一些誘引手段了。

以下資料參考自特生中心網頁及《台灣野鳥圖鑑》

[型態特徵]

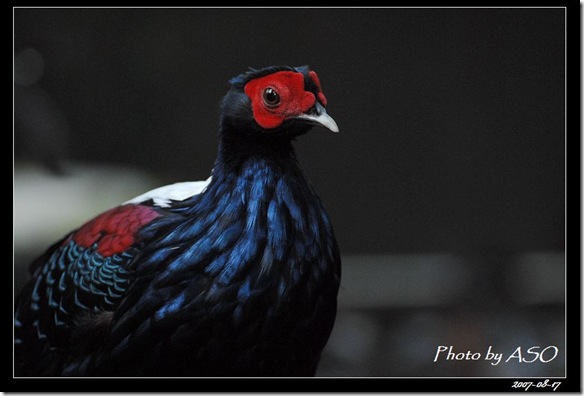

藍腹鷴雌雄鳥在體型及羽色上差異很大。雄鳥全長約72cm,雌鳥全長46~ 57cm。腳紅色;臉部裸露之皮膚血紅色。

雄鳥:全身大部分為藍黑色而帶有紫藍色金屬光澤;頭部暗藍黑色,有白色羽冠;背部白色;肩羽紫紅褐色;初級飛羽黑褐色;尾羽除中央一對為白色外,其餘均為深藍色。

雌鳥:體型較雄鳥小,背面大致為暗褐色,有均勻排列之土黃色「V」形花紋;頭、頸及腹面為黃褐色,有黑褐色細紋;有深褐色「V」形花紋,上覆羽紅褐色,有明顯之黑色細紋;翼面黑褐色,有紅褐色及土黃色斑紋;尾羽紅褐色,中央數對有土黃色及褐色橫紋。

幼鳥:外形似小雞,有過眼線,頭上有數條暗褐色縱紋。

[生態習性]

通常在晨昏、濃霧或天候不佳、光線昏暗時,出現在林下開闊處或林道上覓食。性羞怯、隱密、警覺性極高,稍受干擾即迅速鑽入林下草叢中或疾速飛往坡下。以地面漿果、植物之幼芽、果實及嫩葉為食,也會扒開地面之腐植層,撿食蚯蚓及其他無脊椎動物。築巢於地面,巢位極為隱密。

[棲地環境]

為台灣特有種,多棲息於中低海拔森林之下層,較常出現在土質略為潮濕而有枯葉的陰暗地帶。

[面臨問題]

因山林開發導致棲息減少以及過度狩獵之故,其族群數量稀少。

4366.jpg)