合力構築擋風牆

休息中

調整樹枝位置

把樹枝運到對面去

努力把樹枝插到水田中

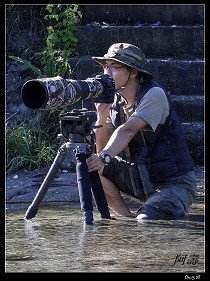

這次在水中不是撓魚蝦,是撓樹枝。 以上均為2008. Nov. 宜蘭塭底

上週末想說開著新車到宜蘭,一方面試試看新Escape爬坡的性能,一方面順便看看烏龜的新家蓋的如何,一方便也想看看宜蘭的冬候鳥,真是一舉三得的好辦法。

拖到星期六下午才從七星柴魚博物館買好扮手禮,上了蘇花天就已經黑了,到了宜蘭雖然不算太晚,但也感受到了涼意,似乎要變天了。上網查了宜蘭鳥會的鳥況,才得知塭底有黑琵、灰雁、豆雁、鳳頭潛鴨,全都是我沒看過的鳥種,真是一個職得期待的一天。

隔天(Sun.),清晨的宜蘭下起了絲絲細雨,找到鳳頭潛鴨並吃完硬梆梆的早餐麵包後,出發找黑琵。沒啥頭緒,只是按照Google地圖上預定的座標點前進到了社區裡的魚池,其實找鳥有點難度,找車子就快多了,放眼忘去,路邊莫名其妙地有一排車子停放著,我也慢慢的開過去,看著前擋裡頭似乎都有單筒朝向水田裡,便知道自己中獎了,第一次那麼進地親眼看到這個聞名全台的大嘴鳥...

10多年前,因為立法院長劉松藩先生說出黑面琵琶鷺之後,似乎成為大家矛頭與內心暗笑的對象,老師上課時也是半開玩笑地稱他們做黑面琵琶,作家張大春先生則對琵鷺刻意刪掉琶字有另外的見解(http://flauta.pixnet.net/blog/post/18643122),就不管這個字的存在與否,這鳥嘴的外型似加長型的琵琶應該是沒啥爭議的。而這琵琶嘴的好處,也許是上帝開了個玩笑,讓他們在水裡覓食時總是搖頭晃腦地動來動去,而咱們的祖先則因此幫這鳥取了「撓杯」(台語)以形容他們的動作。

這天在宜蘭,我第一次親眼看著他們表演招牌動作,但他們撓的不是食物,而是在水裡找樹枝,找到樹枝後,他們還台起他們的長腳,到水田的兩邊慢慢僑好樹枝,插到泥地裡作出擋風牆,真是可愛...

以下資料參考自特生中心、《台灣野鳥圖鑑》

[型態特徵]

全長約74cm。嘴很長,前端扁平,呈飯匙狀;腳黑色;額、嘴基及眼先相連成黑色的臉部,因而有「黑面琵鷺」之名。

繁殖羽:全身大致為白色,後頭之髮束狀飾羽及胸部飾羽為黃色。

非繁殖羽:全身皆為白色,飾羽變短。

亞成鳥:嘴暗紅褐色;無飾羽,初級飛羽外緣黑色,其餘白色。

[生態習性]

黑面琵鷺為社會性較強之鳥類,常小群活動。覓食活動以夜間及晨昏時刻為主,會以嘴伸入水中左右掃動,並且緩步前進,感應水中之魚、蝦、蟹等捕食之。

渡冬區:黑面琵鷺渡冬區有三處:台灣曾文溪口的潟湖魚塭、香港米埔后海灣的福田生態保護區、越南紅河三角洲的潮溪區。台灣除曾文溪外,偶然也有些地方可以看到黑面琵鷺,數量不多停棲時間也不會太久,黑面琵鷺在本島的渡冬區,主要在曾文溪口。九月底、十月初,黑面琵鷺陸續由北方飛來避冬,十二月達到數量高峰,隔年春天三月底,成鳥開始飛回北方,幼鳥到四、五月出發,有少數停到六月。

遷移路線:黑面琵鷺有三種北返路線:沿大陸福建、浙江沿海,北飛漢城。沿琉球、日本、韓國一帶北返。由香港直接經中國大陸飛往北韓。

繁殖地:在南、北韓和遼寧外海的小島,有黑面琵鷺繁殖紀錄。

[棲地環境]

就目前所知只分布在亞洲東部地區的朝鮮半島,在北韓有一小族群在當地繁殖。 冬季時會遷往中國的福建、香港、越南、日本及台灣等地過冬,台灣曾文溪口是其最主要的度冬地。主要出現於海岸附近河口、沙洲及池塘等地,

[面臨問題]

棲地狹隘而侷限的分布在東亞地區,族群量極稀少,亟需推動相關繁殖及度冬地的棲地保育。有極大之滅種危機。

[延伸閱讀]

關於黑面琵鷺的保育==>

鳳凰谷鳥園:黑面琵鷺保育成果 http://databook.fhk.gov.tw/taiwanbird/org/04ecotype/c_1_2.htm

4366.jpg)