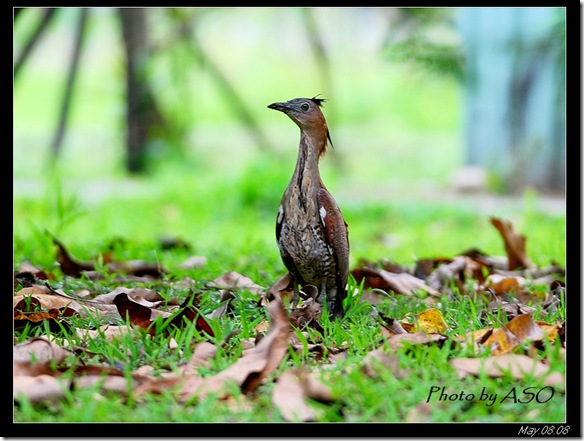

2008.7.30 嘉義鰲股防風林。尚未離巢的幼鳥,正在理羽。通常一巢內有裡面至少都有2隻鳥,3隻也常見到。理羽時一隻會幫忙警戒。而換羽中的幼鳥,頭凸得很可愛

2007.7.26 桃園。成鳥在非繁殖期時眼睛為黃色。

2008.7.30鰲股溼地。成鳥繁殖期時,頭部後方飾羽明顯,虹膜轉為紅色。

2009.2.9 新店廣興。成鳥繁殖期時,頭部後方飾羽明顯,虹膜轉為紅色。

2008.7.4台北植物園。成鳥理羽時,努力地用嘴尖拔除舊毛。

2008.7.30。老齡鳥,因油脂分泌多所以下巴看起來像長鬍子了。

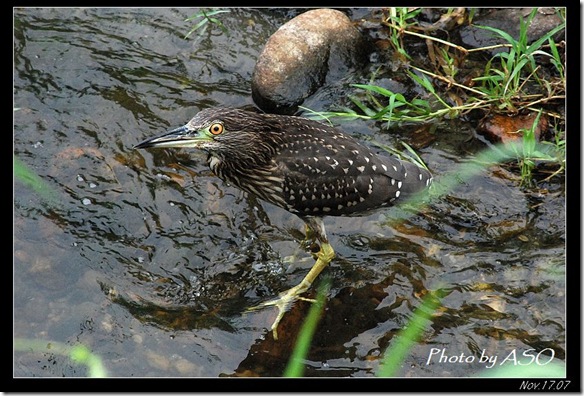

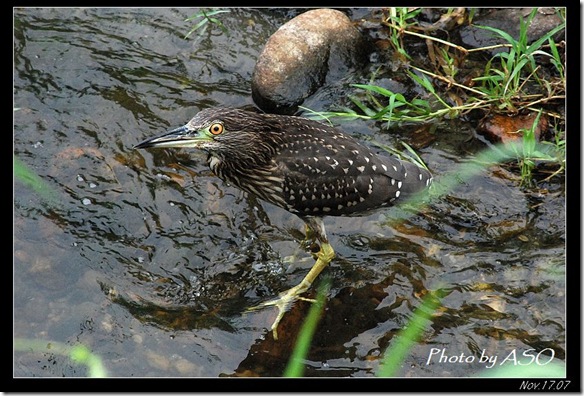

2007.11.17 美崙溪嘉國橋下。他們喜歡埋伏在淺溪流或灌溉溝渠中,等待小型魚蝦類經過。眼瞼下具有白色瞬膜,入水捕魚時瞬膜合上避免浸水。

2008.7.3 台北大湖公園水域面積寬廣,傍晚時,環湖週邊的樹上總是停棲著一隻隻的夜鷺,等待著黑夜降臨。

2009.2.6新店廣興。站在堤岸的欄杆邊,看著夜鷺迎面飛來的感覺非常棒。

擅於耐心等待的夜鷺,要在白天拍他吃魚的鏡頭鐵定是要很有耐心而且運氣夠好。我想大概會耗上一整天,只見他就是屈著身子一動也不動,頂多就是轉轉身,或,就飛走了。相較於其他野鳥,鷺科的小白鷺與夜鷺可能因為很常見,所以很少人注意他的族群遷移與數量。不知大家有沒有發現,近來週遭小白鷺與夜鷺的數量,似乎有些降低。

而另一個令我很好奇的是,這些平時單獨活動的鳥,卻會在繁殖時集體遷移並共同營巢,而且築巢場的位置並非每年固定,有時會遷移至其他縣市,在香港甚至有遷移至東南亞的紀錄,這些實在令我很想去慢慢觀察。

在宜蘭唸書時,我曾經注意過幾個海濱防風林的繁殖場,但是事隔多年,這一兩年去觀察時,總是撲了個空。不僅如此,我開始注意到整個花東地區的夜鷺好像蠻少的,所以,有次遇到裴老師時曾經問他這個問題,他告訴我這些的確是個值得關注的問題。

這個夏天,我在嘉義一帶的海濱遇到了一個繁殖場,整個繁殖區及週遭溼地中,成鳥亞成鳥與幼鳥的數量比大約是2:1:1,而整個防風林繁殖區內的鳥種是由夜鷺、小白鷺、黃頭鷺共同組成,約略估算一下有110隻,而小白鷺佔了6成,夜鷺及黃頭鷺分佔剩餘4成。

再來,夜鷺虹膜與腳脛的顏色,也是我想去觀察的。有些資料寫到夜鷺在繁殖期時虹膜以及腳脛會轉變為紅色,並且推論跟食物有關。

以下資料參考自《台灣野鳥圖鑑》

[形態特徵]

體長約57cm,頭上和背部有黑藍色帶有光澤,後頭有2至3根白色長飾羽。翼、腰至尾羽鼠灰色。虹膜黃色或紅色,腹面污白色。

幼鳥:體長與成鳥相當,背面灰褐色,雜以不長的棕色縱斑,翅上有星星點點分佈的白色斑點為羽梢的白色端斑所形成的;腹部近白色密布褐色細縱紋,喙黑色腳黃綠色。

[生態習性]

夜鷺是台灣普遍的留鳥(或過境鳥),也廣泛分布於歐、亞、非三大洲 。夜行性。單隻或小群活動。除了繁殖期以外,白天大抵休憩於密林裡或白鷺鷥穴,夜間飛往水田、河邊、溪畔或養魚池等地捕食魚類、貝類、青蛙或昆蟲等。佇立時不會發聲,通常只有在飛行中才會發出「嘎…嘎」般,粗啞且低沈的叫聲。飛行時緩緩鼓翼,以滑翔的方式降落。在地上活動時,屈曲成為S型的頸部,粗而短,若發現食物則快速伸出啄食。

夜鷺行集體繁殖,繁殖期大約是4~6月。部分夜鷺於繁殖期時虹膜及腳部會略帶紅色,根據推測可能和食物有關係,原理與紅鶴吃食蝦類而造成身體變紅相同(陳雅惠編著,2005,台灣大百科全書)。在樹上營巢,常結成數百隻鳥的大群霸佔一片樹林營巢,其間經常會有小白鷺、牛背鷺等混群,夜鷺營巢密度極大,甚至一棵樹乃至一個枝椏上就聚集了三四個巢,巢的外框由樹枝搭建成盤形,內部墊以細草襯墊。每巢產卵3-8枚由雙親共同撫育,每年6月-7月間可見幼鳥隨親鳥離巢活動。

[棲地環境]

夜鷺顧名思義是晝伏夜出的夜行性水鳥。除了繁殖期以外,白天大抵休憩於密林裡或白鷺鷥穴,待黃昏白鷺鷥成群回巢時,牠們便離開飛往水田、河邊、溪畔或養魚池棲息地,覓食至破曉。

4366.jpg)